华茂美术馆外景

陆抑非《闹红一舸》

罗工柳《俩姊妹》

徐悲鸿《孔庙》

美术馆内一派江南园林景致

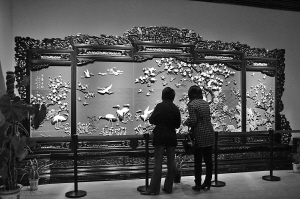

参观者欣赏精美的屏风。记者戚颢摄

地址:宁波鄞县大道中段2号(宁波华茂外国语学校内)

开放时间:上午8:30~10:30

下午14:00~16:00(周一、周二闭馆)

门票:免费

到华茂美术馆的这天,正下着雨。校园里很宁静,湿漉漉的嫩枝和不知名的小花,都宣告着春天的来临。远远的,就看见一座古朴大气的建筑,乍一眼,风格颇与宁波博物馆相似,只不过规模没有那么大而已。细问之下,原来华茂美术馆的设计者正是中国美术学院的王澍教授,宁波博物馆也出自其手。

走进一道木栅门,展现在眼前的竟是一派江南园林的景致,宽敞的中庭水厅,还有四面敞亮的水榭作为接待厅,若是在水中植一些荷花,等到夏日,还能站在落地的玻璃窗前赏荷闻香了。整座美术馆体现了强烈的个人设计风格,提炼传统江南民居的造型元素,以现代的手法进行建造,外形规整,空间变化丰富,匠心独具,可以说是跨越时空的建筑。全馆建筑面积4915平方米,建筑总耗资5500万元。

美术馆共开设了6个展厅,除了1个临时展厅,其他分别是“元明清书画名家精品馆”、“当代书画名家作品馆”、“俄罗斯油画名家名作馆”及专题陈列全山石、童中焘教授作品的“山石馆”和“中焘馆”,轮流展出了华茂集团20年来收藏的2000余件美术作品,其中包括文征明、唐寅、董其昌、徐悲鸿、潘天寿、列宾等中外大师的作品,体现了“书藏天一阁,画集华茂堂”的文化意味。

在每个展厅里,都专门配置了两台多媒体展示电脑,参观者可以从中全方面地了解所有馆藏展品的信息,比如作者是谁、画风特点、相关评论等。“与国内其他美术馆不同的是,华茂美术馆还有一个重要任务,就是为中小学生的美育教育服务的。”该馆徐馆长介绍说,“而且每隔一段时间,馆内就会有新的展览与活动,今年四月底五月初,我们很快就要搞一个中国版画展,展出的画作水平相当高,包括上世纪30年代中国早期版画到近几年的名家佳作,有兴趣的市民到时可来一观。”

罗马不是一天建成的

在华茂美术馆内,华茂集团董事局主席徐万茂向记者讲述了美术馆的建成始末:

18年前,朋友间的礼尚往来,有人送了我一幅国画,我并没当回事情,就放在一个角落里,殊不知我的收藏生涯就在这样的不经意间开始了。因为我从事的是教育产业,在旁人看来,多少有那么一点文气,以后就又有朋友陆续送我一些画,我有时也会把它们当作礼物送给趣味相投的朋友。一来二往,在圈内就慢慢流传开我在收藏美术作品的消息。

说实话,至今我都没有把对美术品的收藏看作一种投资,我这辈子认准“为中国教育做些事情”的目标,对美术品的收藏就萌发了一个想法:那些名家作品能不能从收藏的库房里走出来,走进学生的美术课堂。这一想法使我很兴奋,我仿佛看到了自己事业的又一条新路。

命运之神在这个时候给我派来了一位使者,我的老朋友金顺法。他介绍我认识了他非常信任的两位艺术家:油画家全山石和国画家童中焘。两位老先生德艺双馨、有口皆碑。从此,在我的收藏事业上,他们三人形成了一个“铁三角”增援团,成了我收藏事务的权威顾问团和技术团队。我新一轮的收藏起自1996年,第一幅画是南京艺术学院院长亚明先生的巨幅作品《北戴河》,可以说,我的自觉认真的收藏也从这幅画开始。

我与三位老先生商量了收藏定位,确定了一个基本态度,那就是“弱水三千,我只取一瓢饮”,我们的收藏以弘扬中华绘画和书法的优秀传统,以及现实主义油画的创作精神为主,当然还要突出浙江的地域根系,同时以配合中小学生和社会公众的艺术教育为基本原则。

2005年,我们下决心建造一座美术馆,就在自己的学校中,且必须免费向公众开放,从而为宁波地方文化增添亮色。在开馆前,我特意召集了所有家庭成员,经过公证签署了一项协议,就是他们对于馆藏的所有画作只有管理权监督权,而不拥有处置权。因为,这些画对我来说,不是投资,不是我个人的财富,“只进不出、永久收藏”,让艺术品收藏以文化形态服务于社会,让更多的人接受艺术熏陶。

-链接

馆藏画作选介

徐悲鸿《孔庙》

徐悲鸿(1895~1953),原名寿康,江苏宜兴屺亭镇人,中国美术家、美术教育家,擅长画马。他是中国现代美术的奠基者。徐悲鸿的作品熔古今中外技法于一炉,显示了极高的艺术技巧和广搏的艺术修养,是古为今用、洋为中用的典范,在中国美术史上起到了承前启后、继往开来的巨大作用。他擅长素描、油画、中国画。他把西方艺术手法融入到中国画中,创造了新颖而独特的风格。展现在世人眼前的大多是徐悲鸿的中国画,尤其是画马者居多,而他的油画被人熟知的则相对较少。《孔庙》中,他在油画里渗入了中国画的笔墨韵味。

罗工柳《俩姊妹》

罗工柳(1916~2004),名瑞和,广东开平人。长期从事美术教育工作,主持文化部主办的油画研究班和中央美院油画系罗工柳工作室的教学,在油画人才的培养上有显著贡献。绘画技法和教学方法对中国油画创作和油画教学有广泛影响。他曾在1955~1958年以教授身份赴苏联留学,入列宾绘画雕塑建筑学院研究油画艺术。《两姊妹》中,可以看出他受俄罗斯油画风格的深刻影响。他85岁以后所画《郁郁葱葱》,可以说是他油画创作之绝笔,尽管他已年迈,仍可看出他孜孜以求的变革,着力追求诗的意境、书的笔力、画的语言相结合。

陆抑非《闹红一舸》

陆抑非(1908~1997),杰出的中国花鸟画大家和卓越的美术教育家。江苏常熟人,名翀,初字一飞,1937年后改字抑非,花甲后自号非翁,古稀之年沉疴获痊,又号苏叟。曾任中国美术学院教授、研究生导师,西泠书画院副院长,常熟书画院名誉院长,西泠印社顾问。《闹红一舸》这幅画作,气氛热闹、布局和谐。

收藏故事

几经周折得《黄昏》

油画这一画种产生在西方有深厚的传统,而俄罗斯在彼得大帝时代就先后派画家到荷兰和意大利去深造,后来又派人到法国去学习,所以俄罗斯油画和西方油画实际上是一个体系。

若想收西方油画,并不见得收得到,且价位亦恐难接受。要收俄罗斯油画,也是一件很不容易的事情,要委托留俄学油画的学生一家一家去跑,把画家同意拿出来的作品通过网络发给全山石,经过他初步选定后,再由这位学生去拿画。梅尔尼科夫的《黄昏》这幅画,更是费尽心机。他曾多次获俄罗斯国家奖和列宾奖。他的肖像画作品以描写女性肖像为多数,而风景作品则生动、抒情,充满诗意的灵性。《黄昏》是他晚年的力作,十分具有代表性。

为了得到这幅画,全山石不仅专门去拜访自己的老师梅尔尼科夫,又答应作美术馆画册的封面,还与留俄学生一起在宾馆里制作出美术馆的草图送上。正是这样的频频出击,才使梅点头同意。因为这幅画太有名,未出列宾艺术学院的大门就被阻止,又得去疏通,向有关领导作出承诺才放行。送画过程中的麻烦更不少,送达目的地后,大家才长舒了一口气。最近听那位留俄学生说,梅对卖掉此画很后悔。

隔数载收齐十屏

恽寿平的《花卉十屏》收齐也费了相当多的功夫。恽寿平是中国绘画史上享有盛誉的画家,为“清初六大家”之一。他不仅擅长画花鸟,还兼长山水。其独特的没骨花卉,虽带勾勒,然水墨晕染、着色匀和,深得时人称赞。收藏团队看到《花卉十屏》中的八幅,相当惊喜,很快就收了过来。

可本是“十全十美”,却缺了其中两幅,自然是心心念念,要凑齐十幅。于是,在全国范围内四处打听,隔了数年之久,终于有了另外两幅的下落,可那也是人家的传家宝,怎肯轻易出让?经过多少次拜访,总算打动了主人,让出了画。《花卉十屏》多年以后终于得以团聚。

(摘自《东南商报》网络版2010年4月4日,记者:张落雁/文 编辑:毛雷君)